Ein interessantes Projekt im Jahr 2007/2008 war die komplette Sanierung der sogenannten „Königlichen Gartenakademie“ in Berlin Dahlem, gegenüber dem Botanischen Garten.

Die ganze Anlage geht zurück auf auf die Gründung einer „Königlichen Gärtnerlehranstalt“ Peter Josef Lennés im Jahr 1823. Später wurden das Gelände und die Häuser durch die botanischen Abteilungen der TU Berlin für Forschungen genutzt.

Einen Teil des Geländes, die alten Gewächshäuser, das Heizhaus und eine kleine Villa mit Garten wurde im Jahr 2007 von der Gartenbauarchitektin Gabrielle Pape übernommen und ab 2007 einer äusserst grundlegenden Sanierung unterzogen.

Die völlig maroden Gewächshäuser wurden komplett entkernt, z.T. demontiert, entrostet, ausgebessert und mit Isolierglasfenstern und statischen Verstärkungen versehen wieder aufgebaut. Die Gärten wurden z.T. nach historischem Vorbild wieder angelegt, die Gewächshäuser werden heute für Lehrveranstaltungen und Verkäufe genutzt, es wurde eine Café eingerichtet und Büroräume für die Gartenarchitekten geschaffen.

Unser Anteil daran war, die Demontage der uralten Haustechnik zu betreuen und eine, dem Bauwerk angepasste und möglichst unauffällige neue technische Anlagen einzubauen. An den Vorher-Nachher Bildern (oder noch besser: bei einem Vorort-Besuch) kann man erkennen, dass das auch ziemlich gut gelungen ist.

Was wurde alles gemacht:

- Demontage der alten Ölkessel

- Montage moderner Brennwert-Gaskessel

- Anschluss einer Gasleitung

- Verlegung aller sichtbarer Heizungsleitungen unsichtbar in Bodenkanäle

- komplette Demontage und Wiederaufbau der Regenentwässerung

- Einbau einer Regenwassernutzung (Zisterne) für die Gartenbewässerung

Das Thema Betonkernaktivierung wurde in den letzten Jahren immer einmal wieder als interessantes Mittel zur Klimatisierung von Gebäuden in Diskussion und auch zur Anwendung gebracht. Eines der Hauptargumente dabei ist, dass es sich bei dieser Art der Gebäudeheizung bzw. -kühlung um ein besonders energiesparendes Verfahren handelt. Die Argumentation: da als Heiz- bzw. Kühlfläche der gesamte Boden, die Decken und auch die Wände herangezogen werden, braucht das Heiz- oder Kühlmedium nur geringfügig wärmer oder kühler als der Raum sein, was automatisch zur Energieeinsparung führt. Diese Argumentation ist aber schlicht falsch - die Heizlast oder Kühllast eines Raumes oder Gebäudes ändert sich ja nicht dadurch, dass man größere Heiz- oder Kühlelemente einbaut.

Meiner Meinung nach wird Betonkernaktivierung in der Praxis oft für den falschen Gebäudetyp verwendet. Insbesondere bei großflächig verglasten Bürogebäuden mit starken Lastwechseln im Tagesgang kommt man ohne ergänzende Heizung oder Kühlung sowieso nicht aus, was den betriebenen technischen Aufwand absurd macht.

Eine ganz andere Aufgabenstellung jedoch ist die Klimatisierung von Kunstdepots, hier für das Depot des Kunsthistorischen Museums in Wien (Baujahr 2010/2011, Erweitert 2013). Ein Ziel der Klimatisierung war eine ganzjährig möglichst exakt gleichbleibende Raumtemperatur (vertraglich vereinbarte Temperatur 20°C +/- 0,5°C). Hier kann die Betonkernaktivierung ihre Vorteile voll ausspielen:

1.: Selbstregel-Effekt:

Die aktiven Flächen müssen im Heizbetrieb nur auf Temperaturen weniger als 0,5°C über die gewünschte Raumtemperatur gebracht werden. Hat der Raum die Soll-Raumtemperatur erreicht, wird quasi kaum noch Wärme von der Betonfläche an den Raum abgegeben. Im Kühlfall funktioniert das entsprechend.

2. Trägheit:

Durch die großen Wassermassen, die für die Heizung/Kühlung innerhalb der Betonflächen umgewälzt werden und den Beton selbst wird das ganze System sehr träge. Temperaturänderungen von z.B. 1°C benötigen teilweise einen ganzen Tag. Dieses ist wichtig für die sensiblen Lager-Objekte. Selbst bei Fehlern in der Regelung bleibt so immer ausreichend Zeit, um reagieren zu können.

Zum Projekt:

Das Projekt wurde entwickelt durch das Architekturbüro Reuter in Berlin. In mehreren Planungsrunden wurde das Gebäude genau abgestimmt auf die Beheizung und Kühlung. Wie man auf den Fotos erkennen kann, sind die Außenwände mehrschalig, Wärmedämmung ähnlich einer Thermoskanne. Die innere Schicht ist aus Beton, um die Temperatur-Trägheit weiter zu erhöhen. Die Wärmedämmung wurde so ausgeleht, dass sowohl im Heizfall als auch im Kühlfall die Lasten geringer als 25 Watt/qm sind und so die o.g. Übertemperaturen unter ca. 0,5°C/qm bleiben können. Äussere Einflüsse wurden durch den Verzicht auf Fenster und gute Fugendämmung weitgehend ausgeschlossen.

Als Heiz-/Kühlquelle kommen mehrere Erdsonden zum Einsatz. Durch die geringe notwendige Übertemperatur kann sogar meist auf eine Erhöhung der Temperatur durch Wärmepumpen verzichtet werden. Im Kühlfall genügt meist die normale Erdtemperatur von ca. 14-16°C.

Ergebnis:

Durch die gute Abstimmung von Architektur und Gebäudetechnik konnten die sonst üblichen monatlichen Betriebskosten von ca. 2,50 €/qm auf ca. 25 ct/qm gesenkt werden!

Deckenstrahlpletten sind eine sehr gute Methode, bis zu 20 Meter hohe Hallen kostengünstig zu beheizen.

Anders als bei den üblicherweise eingesetzten Warmluft-Gebläsen, gibt es nicht das Problem, dass sehr viel warme Luft erzeugt und bewegt werden muss, die am Ende dann doch nur unter das Hallendach steigt und unten im Aufenthaltsbereich nicht oder nur schlecht ankommt.

Bei der Strahlheizung erreicht die Wärmestrahlung ungemindert den Hallenboden, wärmt diesen leicht an und wird als konvektiver Wärmestrom wieder nach oben abgegeben. Der Hallenboden verhält sich quasi wie eine Fußbodenheizung.

Der Energiebedarf ist weit besser als bei Gebläseheizungen, da durch den hohen Strahlungsanteil schon bei geringeren Raumtemperaturen die Wärme als angenehm empfunden wird, zum anderen wird durch die vom Boden aufsteigende Wärme die Behaglichkeit noch weiter verbessert.

Die Technische Universität Dresden verteilt sich auf eine Vielzahl von Gebäuden auf mehreren Grundstücken. In den Jahren 90er Jahren wurden die Gebäudetechnischen Anlagen mit damals moderner MSR-Technik ausgestattet. Seit dem fand gerade auf dem Gebiet der Gebäudeautomation eine sehr intensive technische Weiterentwicklung statt.

Knapp 20 Jahre später sind zum großen Teil Austauschgeräte nicht mehr lieferbar und werden auch nicht mehr repariert, bestehende Systeme sind vom Hersteller abgekündigt. Dadurch entstand ein Sanierungsbedarf, welchem man schrittweise, in mehreren Phasen durch den Austausch veralteter mit moderner Technik gerecht wird.

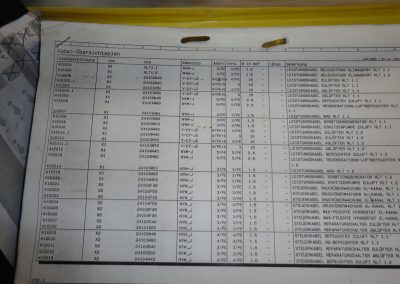

Wir haben für das Büro c.a.e.s.a.r.-Ingenieure eine Anlagenerfassung einer Vielzahl von Informationsschwerpunkten (ISP) mit tausenden von Datenpunkten durchgeführt und die auf die Gebäudeautomation aufgeschalteten Gebäudetechnischen Anlagen in Automationsschemen neu digitalisiert.

Zum Arbeitsumfang gehörten: Begehung und Begutachtung der Bestandsanlagen, Festlegung der notwendigen Erneuerungsmaßnahmen je ISP, Sichtung der Bestandsunterlagen, Erstellen der Automationsschemen mit der Planungssoftware TRIC, Mitarbeit an der Ausarbeitung der Leistungsbeschreibung.